L'ATAXIE TÉLANGIECTASIE EST AUSSI UNE MALADIE NEUROLOGIQUE ÉVOLUTIVE.

CETTE PARTIE DÉCRIT COMMENT SONT AFFECTÉES LES DIFFÉRENTES PARTIES DU CORPS.

Un autre symptôme de l'AT est la difficulté progressive pour une personne AT d'utiliser son regard et de suivre une cible.

Cette atteinte oculomotrice doit être prise en compte avec des adaptations dans la vie quotidienne.

Les télangiectasies dans les yeux sont un symptôme complètement bénin, si ce n'est la gêne esthétique. Elles n'ont rien à voir avec les problèmes neurologiques qui peuvent gêner la vision.

La communication par la parole et les expressions est également altérée dans l'ataxie télangiectasie.

Parler est un effort pour les patients atteints d'AT qui augmente leur fatigue.

Il faut laisser du temps à ces patients pour s'exprimer, être attentifs et ne pas s'arrêter aux expressions de leur visage qui reflètent rarement leur réel état d'esprit du moment.

L'Ataxie Télangiectasie n'affecte pas l'intellect. On peut même dire que, par la nécessité et la volonté de rechercher à compenser les difficultés par eux-mêmes, les enfants AT développent une forme unique d'intelligence.

La première conséquence est qu'un enfant AT est tout à fait capable de suivre intellectuellement un programme scolaire normal et aspirer à des études supérieures. Il peut, comme tout un chacun, suivre une conversation et y participer, pour peu qu'on lui laisse le temps de s'exprimer et qu'on fasse l'effort de le comprendre quand des difficultés d'élocutions apparaissent.

Dans les pays où l'accès et l'acceptation des handicapés souffre d'un énorme retard, en France notamment bien que la situation s'améliore, les défis résident dans la prise en compte des symptômes invalidants de la maladie, de leur impact sur l'intégration en milieu scolaire et sur les techniques d'apprentissage et de communication traditionnelles.

Le challenge est donc de chercher et de mettre en place les outils et les moyens nécessaires autour du patient AT pour que sa personnalité trouve sa place légitime dans la vie sociale. (cf « Vivre l'AT»).

L'élaboration des mouvements est un phénomène très complexe qui fait intervenir de nombreuses parties du système nerveux.

Dans l'Ataxie Télangiectasie, l'atteinte est cérébelleuse, c'est-à-dire qu'elle concerne principalement le cervelet, mais pas seulement.

Ataxie

Dans « Ataxie Télangiectasie », il y a « Ataxie ».

L'ataxie est un trouble de l'équilibre qui est lié à un défaut de coordination des ordres venants du cervelet. Il existe un manque de coordination fine des mouvements volontaires.

Troubles

Lors du mouvement volontaire, il existe un équilibre habituel entre les muscles agonistes (actifs) et antagonistes (freinateurs).

Dans l'AT, on observe un phénomène de rebond: il n'y a pas de frein dans le mouvement, le sujet dépasse la cible en raison d'un freinage tardif des muscles antagonistes. L'ataxie se manifeste principalement par des troubles de la marche, de l'équilibre et de la station debout, de la précision et du guidage des mouvements par la vue.

Ces troubles neurologiques sont amplifiés par la fatigue, le stress, les infections et lors du maintien de postures déséquilibrées. A l'inverse, une position assise adaptée permet de limiter l'importance des mouvements anormaux.

Les centres de commande

Les centres de commande

L'ataxie dans l'AT n'est pas liée à une faiblesse musculaire ni à une neuropathie périphérique (atteinte des nerfs).

L'ataxie est également différente des troubles de l'équilibre et des vertiges dus à une atteinte des centres vestibulaires (systèmes situés dans l'oreille interne qui mesurent la posture d'un individu dans l'espace).

Les centres de contrôle et de transmission des mouvements potentiellement touchés dans l'ataxie télangiectasie sont les suivants:

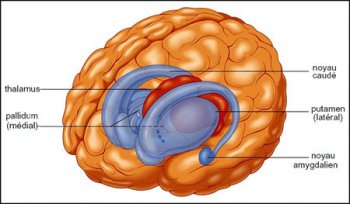

- Les noyaux gris centraux

- Le cervelet

- Le tronc cérébral

Les noyaux gris centraux

Ils sont appelés aussi "ganglions de la base" chez les anglos-saxons, qui n'incluent pas le thalamus (cf schéma ci-contre).

Ils sont appelés aussi "ganglions de la base" chez les anglos-saxons, qui n'incluent pas le thalamus (cf schéma ci-contre).

Toutes leurs fonctions ne sont pas encore connues, mais leur rôle dans la motricité est démontré, que ce soit pour les mouvements involontaires comme celui du maintien inconscient d'une posture, ou pour les mouvements volontaires comme la marche ou la parole.

Les ganglions de la base communiquent entre eux par le biais de substances chimiques, des neuromédiateurs. L'harmonie du mouvement est le résultat d'un réglage précis entre neuromédiateurs activateurs et freinateurs.

Ils sont atteints également dans d'autres maladies comme celle de Parkinson où, comme dans l'AT, on retrouve des problèmes de tonicité (rigidité) et de mouvements parasites.

Le cervelet

Le cervelet est le centre de la coordination fine des mouvements des muscles et du contrôle de l'équilibre: c'est lui qui va commander "le dosage" musculaire à appliquer pour une action donnée.

Le cervelet est le centre de la coordination fine des mouvements des muscles et du contrôle de l'équilibre: c'est lui qui va commander "le dosage" musculaire à appliquer pour une action donnée.

Lorsqu'il est lésé comme dans l'AT, outre des troubles de l'équilibre et le phénomène de rebond décrit plus haut, l'élocution peut également être affectée.

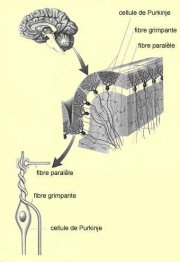

Pour les patients AT, ce sont plus particulièrement les cellules de Purkinje (cf ci-dessous) qui sont affectées.

L'information qui émerge du cervelet est véhiculée jusqu'aux muscles par la moelle épinière et les nerfs périphériques.

La cellule de Purkinje est un type de neurone spécifique du cervelet. C'est une « cellule de communication ».

Les neurones communiquent entre eux par le biais de synapses pour former un réseau. La cellule de Purkinje est l'élément central du réseau synaptique du cervelet, c'est-à-dire que la majorité des neurones dont est constitué le cervelet est connectée aux cellules de Purkinje.

Pour prendre un exemple, la cellule de Purkinje est un peu "le 22 à Asnières" où l'opératrice était connectée avec toutes les lignes du réseau, recevant toutes les communications et les distribuant au bon endroit. A l'ère moderne, ce serait un switch dans un réseau informatique.

On sait que ces cellules sont progressivement lésées dans l'Ataxie télangiectasie, entraînant avec elles un dysfonctionnement du cervelet.

Le tronc cérébral

Le tronc cérébral raccorde la base du cerveau à la moelle épinière. Il contrôle entre autres les fonctions de base involontaires de la vie comme la respiration. Il élabore aussi les ordres réflexes de maintien de l'équilibre.

Le tronc cérébral raccorde la base du cerveau à la moelle épinière. Il contrôle entre autres les fonctions de base involontaires de la vie comme la respiration. Il élabore aussi les ordres réflexes de maintien de l'équilibre.

Lorsqu'il est lésé, il peut aussi apparaître une dysarthrie (difficulté d'élocution- cf La Parole) ou/et une dysphagie (difficultés pour avaler - cf Déglutition)

Les nerfs périphériques

Ils véhiculent de l'information motrice ou sensitive de la moelle épinière vers les muscles (moteurs) ou vers les capteurs sensitifs (chaud, froid, pression, position dans l'espace).

Dans l'AT, il semble qu'avec l'âge soient mis en évidence des dysfonctionnements des nerfs périphériques, dont peut résulter une certaine faiblesse musculaire et une perte de sensibilité. Mais généralement, l'atteinte du système nerveux central masque ce phénomène.

Processus dans l'AT

Au niveau du système nerveux central où les neurones ne se multiplient pas, l'absence de la protéine ATM perturberait l'homéostasie, c'est-à-dire le support nutritionnel et l'environnement des cellules nerveuses. On parle alors de dégénérescence des nerfs et des cellules nerveuses.

Malgré tout, des pistes thérapeutiques sont suivies. Parmi elles, le rôle des facteurs de croissance. Suite à de récentes découvertes, ils semblent impacter la vitesse de la dégradation. Ainsi, l'hormone de croissance GH et son médiateur IGF1 (cf Croissance et Diabète) semblent avoir une influence sur la production de myéline, cet isolant des neurones jouant le même rôle qu'un isolant de fil électrique. Or, il est prouvé que l'absence de la protéine ATM dérègle la production et la régulation de ces molécules de croissance.

Malgré tout, des pistes thérapeutiques sont suivies. Parmi elles, le rôle des facteurs de croissance. Suite à de récentes découvertes, ils semblent impacter la vitesse de la dégradation. Ainsi, l'hormone de croissance GH et son médiateur IGF1 (cf Croissance et Diabète) semblent avoir une influence sur la production de myéline, cet isolant des neurones jouant le même rôle qu'un isolant de fil électrique. Or, il est prouvé que l'absence de la protéine ATM dérègle la production et la régulation de ces molécules de croissance. Une équipe de chercheurs allemands a pu noter un alongement de la durée de vie et une amélioration neurologique et immunologique sur des souris AT de laboratoire qui avaient reçu de l'hormone de croissance. Loin de crier victoire, cette découverte permet d'espérer pouvoir retarder les effets de la dégénérescence dans l'AT, donc de gagner du temps.

Dans le prolongement de cette idée, un autre programme allemand vient de débuter sur des enfants atteints d'Ataxie Télangiectasie.

Un autre symptôme de l'AT est la difficulté progressive pour une personne AT d'utiliser son regard et de suivre une cible.

Cette atteinte oculomotrice doit être prise en compte avec des adaptations dans la vie quotidienne.

Les télangiectasies dans les yeux sont un symptôme complètement bénin, si ce n'est la gêne esthétique. Elles n'ont rien à voir avec les problèmes neurologiques qui peuvent gêner la vision.

Apraxie oculomotrice

Description

Normalement, lorsqu'un bruit attire l'attention sur un côté de la personne, les yeux précèdent le mouvement de la tête de quelques dixièmes de secondes. A l'inverse, dans l'AT, la tête va se tourner en premier, puis les yeux vont suivre, mais par saccades. Même chose lorsqu'il s'agit de suivre un objet ou même de le fixer, ce qui finit par entraîner des difficultés, notamment d'apprentissage en classe pour lever la tête et déchiffrer ce qui est écrit au tableau, voire pour lire. Des adaptations sont cependant possibles (cf informatique et Pour les enseignants) Zones concernées

Zones concernées

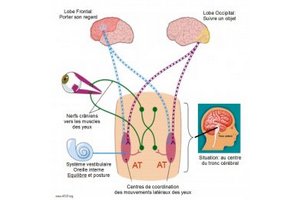

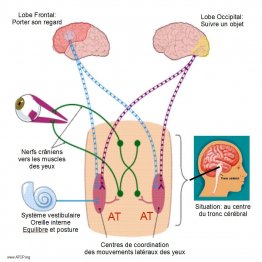

Dans le tronc cérébral sont situés les deux centres de coordination des mouvements latéraux des yeux. Ces centres reçoivent trois types d'informations:

- Du lobe frontal du cerveau, l'ordre de porter son regard sur un objet (volonté)

- Du lobe occipital, l'ordre de suivi de l'objet s'il se déplace (vision)

- Des informations de l'organe de l'équilibre situé dans l'oreille permettant de coordonner la position du corps et le regard

À l'inverse des deux premières, cette dernière fonction n'est pas affectée dans l'AT.

Traitement

L'apraxie occulomotrice est différente du strabisme qui est dû à une atteinte des muscles occulomoteurs.

Sur d'autres formes d'apraxie, des traitements sont possibles, avec des résultats satisfaisants, à base d'injections de toxine botulique, de la même famille que celle beaucoup plus médiatisée utilisée pour faire disparaître les rides...

Télangiectasies

Bien que présentent de façon plus visible dans le blanc des yeux, les télangiectasies se rencontrent aussi sur le reste du corps et n'ont pas de rapport avec l'apraxie décrite ci-dessus. C'est la raison pour laquelle elles sont développées au chapitre "Peau/Muqueuses".

La communication par la parole et les expressions est également altérée dans l'ataxie télangiectasie.

Parler est un effort pour les patients atteints d'AT qui augmente leur fatigue.

Il faut laisser du temps à ces patients pour s'exprimer, être attentifs et ne pas s'arrêter aux expressions de leur visage qui reflètent rarement leur réel état d'esprit du moment.

Après la déglutition qu'on pourrait d'ailleurs rallier à ce chapitre, la dégénérescence du cervelet peut aussi être à l'origine de difficultés d'articulation de la parole et du contrôle des expressions du visage chez les patients AT.

Mécanisme de la parole

Parler revient à émettre une série de sons codés compréhensibles par les autres.

Le code de la parole, le langage, et un mécanisme purement cognitif relié au cerveau comme en atteste la diversité des langues parlées sur terre.

En revanche, produire des sons et refléter ses émotions par sa gestuelle et ses expressions est un phénomène neuromusculaire faisant intervenir :

En revanche, produire des sons et refléter ses émotions par sa gestuelle et ses expressions est un phénomène neuromusculaire faisant intervenir :

- le cerveau

- les nerfs périphériques

- la gorge

- la bouche

- la poitrine (le souffle)

Le processus d'élaboration de la parole est le suivant :

- les muscles de la poitrine (la cage thoracique, le diaphragme et l'abdomen) régulent l'expiration pour moduler l'intensité du son, sa longueur et les pauses entre les respirations

- le son est produit lors du passage de l'air dans larynx et les cordes vocales

- l'articulation est assurée par les muscles de la bouche : les joues, la langue, les lèvres et le palais pour entrecouper les sons.

Difficultés d'expression

Les interconnexions entre les différentes fonctions sont nombreuses au niveau du visage(mobilité de la mâchoire, de la langue, de la face, absorption, déglutition, respiration, …). Lorsque un ou plusieurs systèmes sont atteints, de nombreuses difficultés peuvent apparaître. C'est le cas pour l'Ataxie Télangiectasie. Pour ce domaine aussi, les difficultés sont différentes en fonction des patients. L'atteinte neurologique perturbe la bonne coordination de tous les muscles impliqués dans le processus de la parole et de l'expression des émotions au niveau du visage. De plus, suite à des infections pulmonaires, la capacité respiratoire des personnes AT peut être diminuée. Les effets combinés de ces facteurs sont les suivants:

- Les personnes AT ont progressivement du mal à commencer leur phrase: la pensée est claire mais l'action ne suit pas. Il leur faut plus de temps pour s'exprimer, ce qui peut laisser croire qu'ils hésitent, qu'ils n'ont pas la connaissance ou qu'ils sont indifférents.

- Des efforts sur le visage sont perceptibles, les expressions ne reflétant pas forcément le sens de la phrase.

- Le débit des mots peut ensuite être très rapide mais la phrase sera courte.

- Parfois, même s'il est connu, certains patients AT ont du mal à trouver un mot, ce qui peut rendre difficile des discussions autour d'un vocabulaire spécifique.

- Les difficultés d'articulation peuvent rendre les mots plus difficilement compréhensibles.

Difficultés de communication

Les conséquences sont nombreuses et de plusieurs ordres:

Les conséquences sont nombreuses et de plusieurs ordres:

- Sur le plan physique, il faut aux personnes AT fournir beaucoup d'efforts pour parler, ce qui peut finir par les fatiguer et les décourager de s'exprimer en société.

- La communication des attitudes et des expressions est au moins aussi importante que la parole: le fait d'avoir un visage hypotonique qui n'accompagne pas ses émotions des expressions qui correspondent est un handicap dans la communication.

- La communication de patients AT peut être sujette à de mauvaises interprétations, à l'école notamment.

- La communication est essentielle dans la vie sociale d'une personne. Imaginez un instant avoir toute votre pensée et de ne pas pouvoir l'exprimer spontanément, sans un effort conséquent et avec le risque de ne pas être compris du premier coup! Sur le plan psychologique, la frustration est le premier sentiment qui s'installe.

Solutions

Les solutions immédiates sont simples à mettre en œuvre. Il s'agit de:

- Informer l'entourage, les enseignants, les amis...

- Etre patient, de laisser le temps à la personne AT de s'exprimer et surtout de terminer, de ne pas vouloir l'aider à terminer en complétant la fin de ses phrases.

- Conserver une bonne capacité pulmonaire par un travail approprié de kinésithérapie, des activités sportives et les précautions de base pour se tenir à l'écart des infections.

- Prendre en charge l'aspect psychologique de cette difficulté qui, si elle n'est pas la plus grave sur le simple critère de la dangerosité, est primordiale dans la construction des enfants AT.

- Consulter un orthophoniste qui pourra, dans un premier temps, évaluer ce handicap et en assurer un suivi et, dans un deuxième temps, proposer un certain nombre de techniques susceptibles d'améliorer l'articulation.

Se nourrir implique :

- Amener la nourriture la bouche

- Déglutir

Dans le tableau de l'Ataxie Télangiectasie peuvent apparaître des troubles de la déglutition, c'est-à-dire de la faculté d'avaler des aliments, des liquides ou même sa propre salive. Cette difficulté fait clairement partie des troubles neurodégénératifs (cf "Contrôle du corps") et n'apparaît que progressivement.

La déglutition

On déglutit environ 600 fois par jour. Il y a trois phases dans la déglutition:

Phase 1 : dans la bouche

Phase 1 : dans la bouche

La phase orale est celle de la préparation à la déglutition. Mélangée à de la salive, la nourriture est broyée pour pouvoir être mieux avalée.

Phase 2 : dans la gorge

Au moment d'avaler, une séquence de contractions musculaires très rapides ( <1s), se met en oeuvre et fait intervenir :

- la langue

- la voute du palais

- l'épiglotte

- le pharynx

- le larynx (les cordes vocales)

- un muscle en haut de l'oesophage

Phase 3 : dans l'oesophage

L'oesophage achemine la nourriture broyée et mélangée à la salive jusqu'à l'estomac et doit l'y contenir.

Problèmes par phases

A chaque phase correspond un problème particulier, mais une fois de plus, tous ne sont pas forcément simultanés. Il s'agit de :

Phase 0 : avant d'arriver à la bouche

Pouvoir amener les aliments jusqu'à la bouche. Ce qui paraît élémentaire devient très vite une source de fatigue lorsqu'on a un syndrome neurodégénératif. Des solutions simples permettent de faciliter cette étape.

Phase 1 : dans la bouche

Fuites de la bouche: au cours du mâchage, elle peut ne pas être fermée hermétiquement par les lèvres et l'habileté à garder un aliment qui tendrait à vouloir s'échapper peut être perdue.

Difficultés à mâcher: longueur pour constituer une boule apte à être avalée = fatigue.

Phase 2 : dans la gorge

Particulièrement chez les adolescents AT: problèmes de coordination dans la séquence de déglutition. Ceci qui conduit à des fausses routes silencieuses, sans réflexe de type toux ou haut-le-coeur. Or si tousser, avoir des haut-le-corps sont des réflexes normaux destinés à dégager les voies respiratoires des aliments qui veulent s'y insérer, ils donnent également l'alerte d'un problème à l'entourage. Les fausses routes, à savoir le contenu de la bouche qui se dirige vers les poumons au lieu de l'œsophage sont favorisées, voire dangereuses, ce qui peut augmenter les infections O.R.L. et pulmonaires.

Phase 3 : dans l'oesophage

Reflux gastrique: l'acidité d'un tel reflux n'est déjà pas agréable, mais chez les AT, le risque majeur est celui de la fausse route avec du liquide stomachal très agressif. De la même manière que le reflux gastro-œsophagien chez les jeunes enfants, le fait d'introduire ainsi des corps étrangers dans le chemin vers les poumons peut entraîner des infections bronchiques, toujours compliquées pour les patients AT.

Risques

Les problèmes de déglutition et du contrôle de la bouche peuvent entraîner :

- des infections respiratoires

- des risques d'étouffement par des fausses routes silencieuses

- des carences en substances nutritives essentielles qui n'auraient pas été absorbées en quantité suffisante

- une salivation parfois importante chez les enfants AT, la salive pouvant s'échapper.

Traitement

C'est une des spécialités des orthophonistes que de traiter ce problème. Au niveau médicamenteux, les bétabloquants ont parfois été utilisés, mais avec des résultats mitigés.